在重症医学领域,严重急性呼吸窘迫综合征(ARDS)合并脓毒性休克是极具挑战性的临床场景——患者同时面临“呼吸衰竭”与“循环衰竭”的双重打击,其核心难题在于:液体补充不足会导致循环崩溃,液体过多又会加重肺泡渗出、恶化呼吸功能。如何精准判断液体管理方向?近日,广东医科大学附属第三师图木舒克市总医院重症医学科团队首次借助PiCCO血流动力学监测技术,交出了一份“从死亡线上拉回患者”的实战答卷。

一、紧急救治:PiCCO助力,从“双重衰竭”到“转危为安”

一名中年女性患者因“下腹部剧烈疼痛”就诊,入院时已陷入危急状态:存在严重肺部感染(外周血白细胞计数显著升高,胸部CT提示双侧肺泡广泛渗出、实变伴胸腔积液),同时出现循环休克(血压仅55/44mmHg)和呼吸衰竭(PaO2 39mmHg,PaO2/FiO2<100mmHg),达到ARDS重度标准。患者面临“呼吸与循环同时罢工”的困境:初期液体复苏虽暂时稳定血压,但肺复张、俯卧位通气等措施后,氧合指数仍无改善;更棘手的是,液体管理陷入两难——补多怕加重肺泡渗出,补少怕循环再次崩溃。

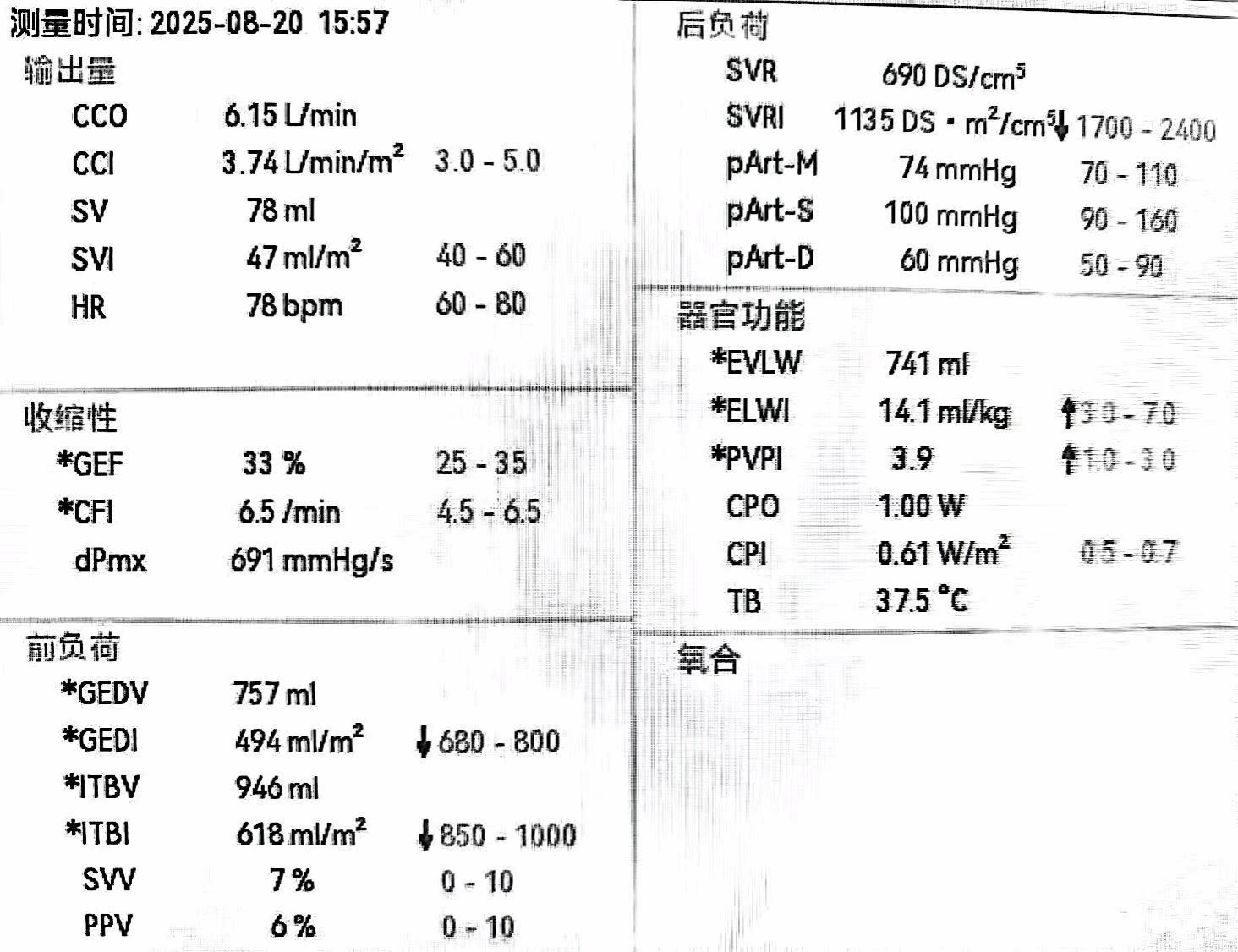

重症团队当机立断启动PiCCO监测,结果显示:容量指标,胸腔内血容量指数(ITBI)降低,提示有效循环血容量不足;肺水指标,血管外肺水指数(ELWI)升高,提示肺泡渗出已加重;胶体渗透压:血清白蛋白水平显著降低(白蛋白是维持血管内胶体渗透压的关键物质,水平低易导致液体漏入肺泡)。结合监测数据,团队精准锁定核心矛盾:ARDS合并“有效循环血容量不足+血管内胶体渗透压降低”——并非单纯“液体过多”,而是“液体分布异常,有效循环液体量不足”(即,血管内液体不足,血管外液体过多)。

图1 患者首次PiCCO监测的参数

基于监测结果,团队根据PiCCO动态调整方案,制定精准治疗策略:第一步,补充白蛋白,维持血容量和调节血管内外液体平衡,恢复或减轻糖萼损伤,减轻肺部炎症,减少毛细血管渗漏,保护微血管,降低血管通透性;第二步,根据PiCCO实时监测的血压、胸腔内血容量指数(ITBI)数据,采用“限制性液体管理”,在维持循环稳定的前提下,精准使用利尿剂抑制肾小管对钠、水的重吸收,促进尿液排出,减少总体液量和血管内血容量,从而降低血管内压力,减少液体向肺间质的渗出;第三步,每4-6小时根据PiCCO更新的数据(如ELWI、CO、B)调整液体量与药物剂量,实现“动态精准调控”。

该治疗策略效果显现:2小时后患者随即心率从130次/分降至79次/分,血压回升至113/78mmHg(撤离血管活性药物后),尿量显著增加(提示循环灌注改善);48小时后PiCCO监测显示血管外肺水指数(ELWI)几乎降至正常范围,氧合指数提升至300mmHg以上,血流动力学完全稳定;最终患者成功脱离呼吸机,拔除气管插管,可进行床旁康复,脏器功能逐步恢复,治愈出院。

图2 患者在做床旁康复

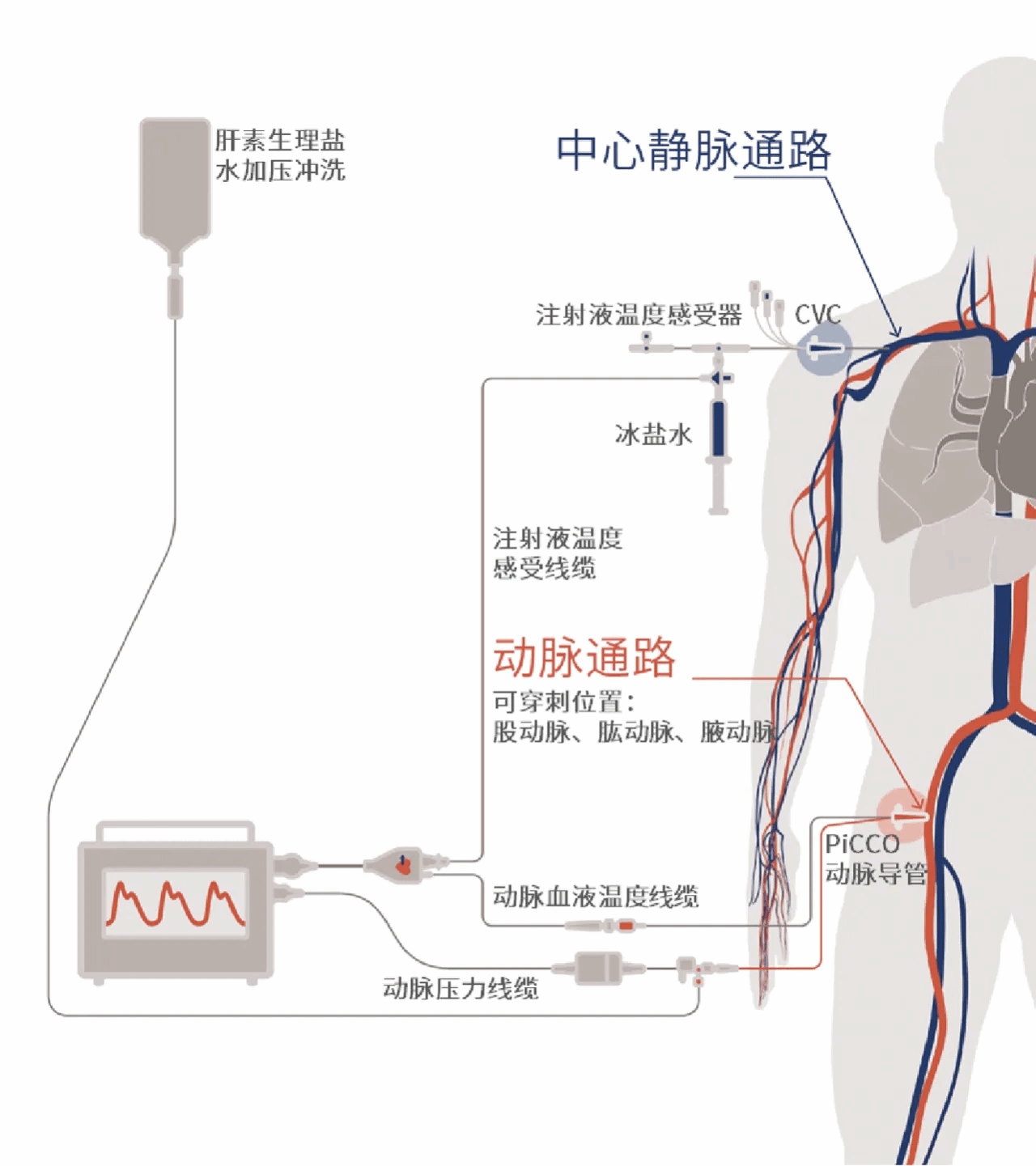

二、技术解析:什么是PiCCO?——给血液循环装“实时精准监测仪”

PiCCO,全称为脉搏轮廓心排量监测技术(Pulse Indicator Continuous Cardiac Output),是目前重症领域主流的微创血流动力学监测手段。它通过一根中心静脉导管(用于注射指示剂)和一根动脉导管(用于采集血液信号),无需将导管深入肺动脉,即可实现对循环系统关键指标的实时、连续监测。

若将人体血液循环类比为“闭环供水系统”:

心脏是“动力泵”,负责将血液输送至全身;

血管是“传输管道”,维持血流通路与压力稳定;

血液是“运输介质”,承担氧和营养物质的递送功能。

而PiCCO的核心价值,就是同时监测这套“系统”的关键参数:

监测“泵功能”:实时获取心排量(CO)、心功能指数(CFI),判断心脏泵血能力;

评估“容量状态”:通过胸腔内血容量指数(ITBI)、血管外肺水指数(ELWI),精准识别“血容量不足”或“液体过载”;

掌握“管道压力”:同步监测动脉血压(ABP)、中心静脉压(CVP),了解血管阻力与循环压力;

识别“渗漏风险”:通过ELWI升高,早期发现肺泡内液体渗出(即肺水肿),避免呼吸功能进一步恶化。

相较于传统肺动脉导管监测,PiCCO具有微创(无肺动脉插管风险)、响应快(5-10分钟启动监测)、数据连续(每心跳周期更新一次)的优势,彻底改变了以往“凭经验判断循环状态”的模式,为重症救治提供“数据化导航”。

图3 PiCCO示意图(图片来源于《急重症世界》)

三、技术背后:重症救治团队的“能力升级”

此次师市首例PiCCO技术的成功应用,不仅挽救了一名患者的生命,更标志着广东医科大学附属第三师图木舒克市总医院重症医学科从“经验性救治”向“精准化救治”的跨越:打破“信息孤岛”:以往需结合CVP、尿量、乳酸等多个“静态指标”拼凑病情,而PiCCO通过“连续动态数据”直接呈现循环本质,让救治方向更明确;考验团队协作:从快速评估病情、决定启动监测,到根据实时数据调整方案,每一步都依赖重症医师、护士及整个ICU团队的紧密配合,体现了重症团队的“动态评估与协同决策能力”。随着血流动力学精准监测技术的不断进步及重症团队救治能力的持续提升,一定会给更多的危重症患者筑起“生命防线”,让更多“生死一线”的患者重获生机。广东医科大学附属第三师图木舒克市总医院将会不断发展医疗新技术,提高疑难危急重症救治能力,为边疆各族职工群众生命健康保驾护航。